地方都市におけるアートセンターの可能性とは何か。この根源的な問いを掲げ、長野県松本市で始動したのが「mt2 Assemblage」だ。地方が真の自立を果たすために不可欠な経済性と創造性の両立。その交点にアートを位置づけ、地域の多様なソーシャルキャピタルを育むインキュベーション機能たりうるか──。本プロジェクトは、この野心的な仮説を検証する実験的プラットフォームである。

2024年に本格始動したこのプロジェクトは、マツモトアートセンターの北澤一伯氏による思索の場「art cafe」を軸に、ゲストトークやライトニングトークを組み合わせ、多角的な議論の場を創出しようとしている。

北澤氏一伯氏の「art cafe」は単なる美術鑑賞会ではない。哲学的な思考と芸術体験を架橋し、新たな認識のフレームワークを生み出そうとする実験的プラットフォームである。

北澤氏は、一見難解な現代思想を、同時代の芸術作品と並置することで鮮やかに読み解いていく。フロイトの無意識の発見とクリムトの絵画が共有する世紀末ウィーンの空気。パゾリーニの映画とラカンの精神分析理論が交差する地点。それらを同じ「時代精神」の顕れとして捉え直すことで、思想と美術の分かちがたい関係性が浮かび上がる。

なかでも北澤氏が光を当てるのは、シャーマンが病者に「ふさわしい物語」を与えることで治癒をもたらすという構造だ。彼は、この働きに現代美術の機能を重ねる。アーティストは作品を通じ、鑑賞者に新たな認識の枠組み=物語を提示することで、ある種の「治癒」をもたらしているのではないか。「制作する人たちは、作ることで、色々な『ものの見方と考え方』を引き出してきた気がするんです」と北澤氏は語る。アーティストとは、意識的か無意識的かにかかわらず、社会に対する診断と処方箋を差し出す存在なのかもしれない。

ゲストトークは、静的なart cafeとは対照的に、実践者たちの思想が火花を散らすダイナミックな場となった。登壇したのは、大町市で「原始感覚美術祭」を主催する杉原信幸氏と、木曽地域で「木曽ペインティングス」を展開する岩熊力也氏。ともに東京のアートシーンを離れ、長野の地で根源的な問いと向き合う二人だ。

大学で詩人の吉増剛造氏から民俗学的なアプローチを学び、祭りの持つ共同体的な力に魅せられた杉原氏。アーティストが土地に滞在し、そこで感じたものから作品を生み出すサイトスペシフィックなあり方にこだわる。一方の岩熊氏は、東日本大震災を機に木曽へ移住。マーケット中心のアート活動に限界を感じていた彼は、「なぜわざわざこんな山の中にきて作品を作るのか」という問いをアーティスト自身に突きつける場として「木曽ペインティングス」を立ち上げた。

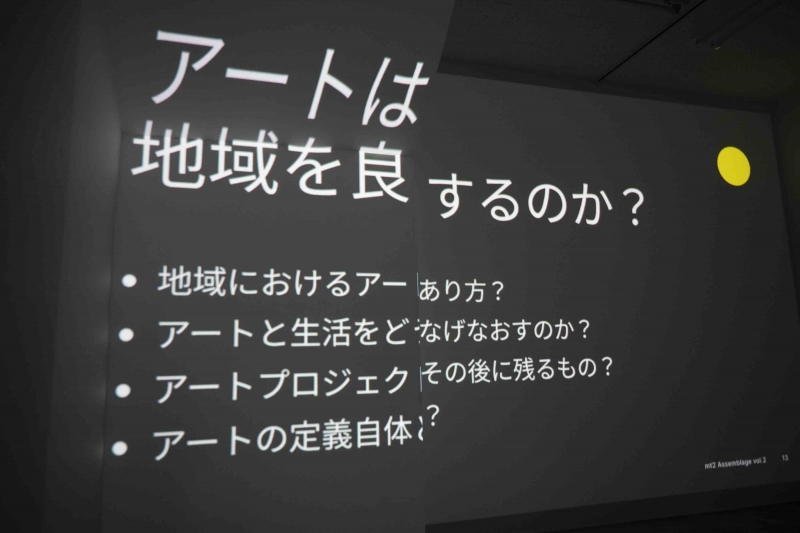

この二つの実践は、「アートは地域に何を残すのか?」という問いに対し、鮮やかな対比を見せる。

杉原氏のアプローチは、直接的な社会介入だ。松本糸魚川連絡道路(松糸道路)の建設計画に対しては、反対運動を行う地域住民とともに高さ8m×幅30m×30mもの実寸大の竹のオブジェを制作し、それが本当に必要であるかを考える機会を生み出した。「毎日ケーキを焼いて応援に来てくれるおばあちゃんがいた」というエピソードは、彼の実践が地域に深く根差していることを物語る。「日本では政治について語ることがタブー化されている」と指摘する杉原氏にとって、生活と政治、そしてアートは不可分なのだ。

対して岩熊氏は、より俯瞰的で、ある種SF的な時間軸を生きる。「100年後変われればいい」というスタンスで、消滅可能性都市という現実を冷静に受け止め、むしろ「未来からの視点」で現在を捉え直そうと試みる。彼にとってアートの役割とは、「これしか道がないと思われているところに、いくつも道はある」と示すこと。主宰するアーティストコレクティブ「ギャラクシールート19」の名は、その思想を雄弁に物語っている。

対話は、二人の思想的差異が最も先鋭化するテーマへと踏み込んでいく。

まず「消滅」。岩熊氏は「地域が消滅したところから考えよう、そういう未来から今をもう一回見よう」と語る。この一見ニヒリスティックな態度は、「マイナス思考すぎる」という反応も起きた。しかし彼は「消滅という言葉を使ってるだけで、そこに希望を見ている」と返す。アートは社会の役に立つ必要はなく、むしろ「異物」や「誰も理解できないもの」であることにこそ価値がある。あえて「消滅」という極論を投じることで、固定化された現実認識を揺さぶり、人々の想像力を解放すること。それがアートの力だと彼は信じている。

この「消滅」を前提とする思考に、杉原氏は明確な違和感を表明する。「政治家も人口減少を前提に語るが、本当に食い止める努力をしているのか」。子育て環境の改善といった具体的なアクションを抜きにした「消滅」という言葉の遊戯性に、彼は抵抗する。杉原氏が信じるのは、祭りのような「その場でしか立ち上がらないもの」が持つ、生身の熱量とリアリティだ。

さらに「多様性」をめぐる解釈は、二人の世界観の違いを決定的にした。岩熊氏は「多様性とは、自分と異なる“気に入らない他者”と共存するための『我慢』の連続であり、本質的につまらない世界」と喝破し、綺麗事としての多様性を鋭く批判する。

これに対し杉原氏は、「多様性は『受け入れる』こと。それを我慢と捉える思考こそが世界をつまらなくする」と真っ向から反論する。生きること自体が選択の連続であり、本質的に多様性に満ちている。他者を我慢の対象ではなく、ただあるがままに受け入れること。その肯定的な眼差しこそが重要だと説く。

「アートは地域を良くするのか」。結局、この問いに明確な答えは示されなかった。しかし、この日のスリリングな対話を経て浮かび上がってきたのは、むしろ「答えが出ない」ことの豊かさだ。

杉原氏の現在への介入と、岩熊氏の未来からのまなざし。政治的なるものへの接近と、あえての異物としての孤高。一見、相容れない二つのスタンスが、ここ松本で臆することなく開陳され、ぶつかり合った。その事実自体が、この「mt2 Assemblage」という場の得がたい価値を証明している。

多くの人々は、自分と異なる価値観や気に入らない他者と、深く接触する機会を持たずに生きている。アートプロジェクトが地域で果たすべき役割の一つは、こうした多様な思考の存在を可視化し、それらが共存しうるプラットフォームを創出することではないだろうか。

アートは、必ずしも心地よい融和や分かりやすい解答をもたらさない。むしろ、異質な世界に触れる機会を創出し、「こういう見方もあるのか」と鑑賞者の内側をざわめかせる。そうして自己と他者を隔てる安易な「境界線」を揺さぶり、すぐには辿り着けない理解への「入り口」を示すこと。そこにこそ、アートの根源的な機能がある。この松本での試みは、そのことを改めて力強く示していた。

Photo:安徳 希仁

Category

Archive

check daily events